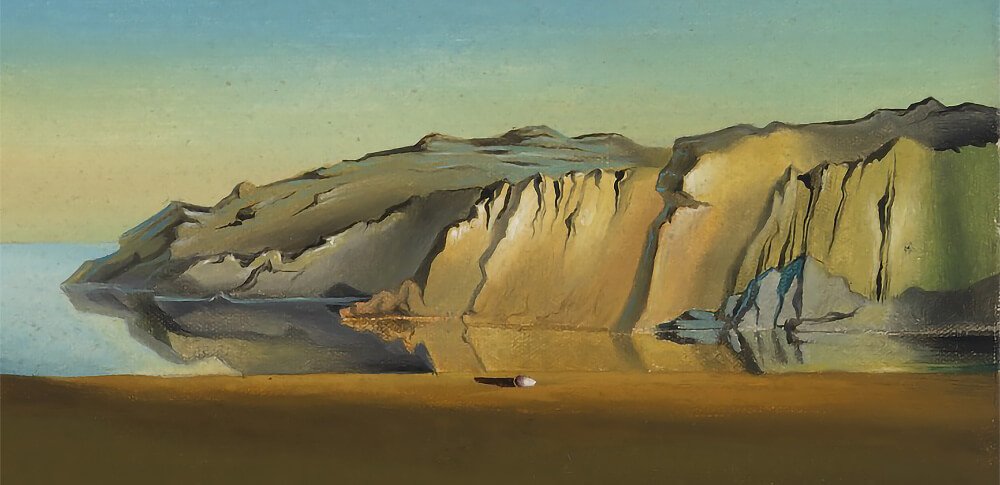

من كتاب «ألف ليلة وليلة»، إدموند دولاك، 1907

محمد حسن إبراهيم

إنَّ الكثير مما يُردّ للخيال يُعد وهمًا لانتمائه إليه أو إبداعًا لانتمائِه إليه مما قد يحمِلنا على استنتاجِ أنّ الخيال ذو إمكانية تدميرية للحقيقة (أي شيطانية) وإمكانية إبداعية للحقيقة (أي إلهية مُنقِذة مِن حِيل الشيطان). ورغم أنّ الفانتازيا قد تكونُ تعبيرًا عن الإمكانية الإبداعيةِ، إلا أنّ صلتها بالواقع (الذي يعتبر القضيةَ الأكثر جدية عندنا) تبقى مُبهمة، ولذلك تغدو إبداعًا لكنه إبداع لملء الفراغِ والاستئناس، ومضمونه غير قابل لأن يكون قضية ذات إسهام في واقعنا. ولو كانت له قدرة على إنقاذنا، فإنّ ذلك سيكون باعتبار أنّ الواقع شيطاني (نعني أنه محمّل بدلالات سلبية للحياة النفسية للإنسان). لكن الأمر لن يكون كذلك إذا رأينا الشرط المعرفي المقوّم لمثل هذه الاعتبارات.

تُعرَّف الفانتازيا بأنها تناول للمألوف بطريقة غير مألوفة، فهي إذًا سلبٌ ونفي لترابط ونظامٍ مُعَيَّنٍ للعلاقات بين الأشياءِ. وكمثال: فإنّ المألوف في الواقعِ أنّنا إذا حككنا مصباحًا براحة يدنا فلن يَصدُر مِن ذلك إلَّا صوتٌ باهت وخافت لاحتكاكها به، لكنّ هذا المصباح في الفانتازيا (كما نجد مع فيلمِ علاء الدين) فإنّ هذا الاحتكاك سيوقظ جنيًّا كان في سبات داخله ويخرجه للخارِجِ ليحقق لنا أكثر الرغبات التي تساعدنا على بلوغِ مصير ننشده. وهذا بالنظرِ للمألوف والواقعِ وهم شيطاني، ولو كان فيه مِن إبداعٍ فهو شيطاني أيضًا؛ لأنَّه يعتمد على الوهمِ، ولا يقومُ هذا الأخيرُ إلَّا إذا دمّر الحقيقةَ أيضًا (التي هي نظامُ العلاقات المألوف والمعتاد بين الأشياء). وما سنحاول بيانه في هذه المقالةِ هو أنّ الفانتازيا لها إمكانيةٌ أن تكونَ واقعيةً أكثر من الواقعِ نفسه، غيرت نظام العلاقات المعتادة، وظهر إثر ذلك عجز الواقع عن بلوغِ إمكانياتِها في تأليفِ علاقاتٍ وخلقها.

اليقظة تجاه الواقع

في عامِ 1748، طرح الفيلسوف الأسكتلندي ديفيد هيوم مُؤلّفه «مُختصر في الفهم البشري»، واستبعد فيه إمكانيةَ معرفة قدرات أي شيء على وجه اليقين في الواقع مع استثناء قضايا تخصُّ الرياضيّات وهذا يَسْرِي على الإنسانِ أيضًا، فيستحيل إثر ذلك أن يكون ثمَّ أيّ معنى لعلوم حولَهُ (مثل علم النفس أو علم الاجتماع)، فلا أهلية لها باسم العلم ما دامت خاليةً من اليقين.

ونَخْلُصُ هنا إلى استنتاجينِ مهمَّيْن:

أن إفقاد الواقعِ والمألوفِ إمكانيةَ امتلاكِ اليقين (وبالتالي الحقيقة) يَجْعَلُ الفكر فاقدًا للدلالة والمعنى بالنظرِ للواقع؛ لأنه كمسؤول عن بلوغِ الحقيقة واليقين، لن يكونَ له أي وظيفة أو غاية أمامَ الواقع.

أن الفانتازيا هي والواقعُ سواء وشيء واحد، فكِلاهما لا يعكس أيّ يقين.

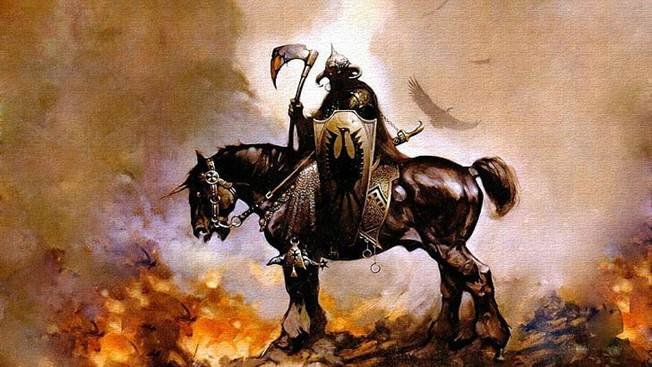

تعيين الواقع فانتازيا تمظهر عبرَ لوحة فرانك فرازيتا «ناشر الموت»

ناشر الموت، فرانك فرازيتا، 1973

في هذه اللوحةِ لِـفرانك فرازيتا المُعَنوَنَةِ بـ «Death Dealer» (والتي يمكنُ ترجمتها في العربيةِ بـناشِر أو موزّع الموتِ)، يمكنُ أن يظهر بواسطة الانفعال تجاه الألوانِ والأشكالِ بُعدٌ للموتِ يبين حتميتهُ وانتماء الأحياءِ لهُ (ولو بعدَ حينٍ). فهو لا يظهر وكأنه يسطو علينا فجأةً أو يقترب مختلسًا ومتربصًا بنا. فعبر الوقفة الاعتراضية للحصانِ يظهر الموت كشيء يعترض طريقًا وعبرَ فمه الذي يزفِر يبدو الموت وكأنّه عمليّة لا بُدَّ أن تستوفى. وإذا ما نظرنا في الأرضِ المحترِقة مِن كلِّ الاتجاهات فهي تشير إلى عدم أي إمكانيّة متاحة لوجودنا بعدَه وبالذات إذا ما تأملنا الضباب الذي يخلقه دخان النار والذي قد يشيرُ إلى محاولة إعطاء لون «للعدم». فالاحتراق واللهب البارز الثائر يعني أنّ كل ما قد يوجَدُ في المستقبلِ لن يُقدَّر له أن يَنبُت وينمو بسبب النيران المتأجِّجة. والعينانِ الحمراوانِ لِمُمْتَطِي الحصانِ توحيان بالتهديد المطلق للموت وعدم إمكانيةِ فهمه سوى كـمُهَدِّدٍ لا غير لا سبيل لمواجهته إلّا بقبوله.

السند الفلسفي للواقِع فانتازيَّا

إن تفطَّنَ هيوم إلى أنّ الصفاتِ المحسوسة الظاهرة للإدراكِ البشريِّ لا علاقة لها بقدرات شيءٍ في حدِّ ذاته أو في حالةِ تفاعله مع أشياءَ أخرى، سلبت من الفِكر امتيازه.

كلمةُ «واقعي»تُشِيرُ إلى انتماء شيءٍ إلى الحقيقةِ، فواقعيّ تعني «موجود»، ومن ثمّ يكونُ الشيءُ جديرًا بتسميته حقيقةً. والشأنُ نفسه في الإنجليزيةِ، حيثُ «Reality» تأتي مِنَ اللاتينيةِ «Realis» (التي تعني موجود وحقيقي)، وهي تأتي مِنَ الجذرِ «Res» (حيثُ يُشِيرُ لانتماءِ شيءٍ مُعَيَّنٍ لـ«شيئية الشيء») وحتَّى يتضحَ الأمرُ: فهي تعني «الشيء الكذا» إنَّ ما يُسَمَّى «واقعيا» إذا هو يُعلن قبل تسميته انتماءَه لما يجعل الشيءَ شيئًا، وعليه فهو يعتبر كـ«موجود».

فما الذي يبقى كواقعيّ؟ هو الانفعالُ «Pathos»، نعني: قدرة الإنسان على تلقي الإحساسات. لكنْ كل ما يَفِدُ ويَرِدُ على النفسِ عند هيوم يستدعي شيئًا آخَرَ وفقَ قوانينَ ثلاثٍ للتداعي:

إذا انفعلنا بإحساسٍ يشبه إحساسًا سبق لنا تجربته، فسنستدعي تذكّر ذلك الإحساسِ، وهذا بدوره يذكرنا بإحساسٍ آخر مشابه.

إذا انفعلنا بإحساسٍ له علاقةُ تجاور وتعاقب زمانية-مكانية بإحساسٍ، فسنستدعي تذكّر ذلك الإحساسِ.

إذا انفعلنا بإحساسٍ له علاقة سبب ونتيجة (أو علة ومعلول)، فسنستدعي تذكّر ذلك الإحساسِ، وهو إمَّا سبب أو نتيجةٌ.

ما هو أساسيّ في هذه القوانينِ الثلاثةِ هو الوسيط الذي تتمُّ عبرَهُ عمليةُ الاستدعاءِ، وهو الذاكرةُ. إنَّ قوانين التداعي هي ذاتُ علاقةٍ صميميةٍ إذا بالماضي، وما له علاقةٌ بالماضي يُؤَرَّخُ له. فقوانينُ التداعي إذا هي قوانينُ تشكّل إمكانيةِ التأريخِ. وما يفعلهُ الاستدعاءُ حينَ ننفعل بإحساساتٍ هو استخراجُ تاريخِ النفسِ في علاقتِها بالأشياءِ مِنها. سَمَّى الإغريقُ استخراجَ الذاكرةِ مِنَ النفسِ بـ «Anamnesis»، وغرضه استخلاصُ ما هو حاسم في تاريخِ النفسِ باعتبارِهِ نقطةَ تحوّل لها. بناءً على ذلكَ، فإنّ التاريخَ قادرٌ على تعريفِنا بالإنسانِ؛ لأنه يحتوي أحوالًا تُفْهِمُنا سببَ وجودِ النفسِ في هذه الحالةِ التي نتجَتْ دون غيرها. فالانفعالُ إذا هو المنطق والواقع، والتاريخ هو ما يكشف لنا عنه.

علاء الدين والمصباح السّحري كبزوغ للمقصِد الجاد للفانتازيا عبرَ لوحة إدموند دولاك لعلاء الدين

من كتاب «ألف ليلة وليلة»، إدمونك دولاك، 1907

في هذه اللوحة لإدموند دولاك، والتي نشرت ضمن كتاب «ألف ليلة وليلة» في العام 1907 ميلادي يدلُّ تضمينها تحتَ مسمّى العربي على أنّ ما هو مميَّز للثقافة العربية قد يكون فانتازيا، بمعنى أنّ جديّة الفانتازيا حاضرة سلفا، وعلينا أن نجِد سندا يعزز ويؤصِّل هذه الجدية بالنّظر للسند الفلسفي الذي وضعناه، إنّ وقفة الجسد المتلهفة للإمساك بالمِصباح يندَفُع إليها علاء الدّين لامتياز المقام الذي وُضع عليه المصباح، فهو (أي المقام ) تسبِقه عتبات حتّي يبلغ وهي إشارة إلى ارتفاع قيمة الشيء الموضوع عليه، إنّ امتياز المُقام واختلافه ينجرُّ على الموضوع عليه إذا بل هو شرطه، وهذا الامتياز والاختلاف يتنامى أكثر فأكثر بإدارة النّظر إلى الأرض الخضراء المنبسطة والورود المحيطة المتشابهة بحيثيّة تقود الناظر إلى تجاهلها ليركّز بصره على المُقام، إنّ هذا الاختلاف وسط المُتشابه إنّما هو إشارة لحضور الغير-عادي ضمن العادي، فما الذي حدث حين أخذ علاء الدين يستكشف المصباح بيديه؟ خرجَ جنّي يسأله عن رغباته ليحققها له إلّا أنّ هذا السؤال لم يكُنْ مجردَ إمكانيةٍ لِتَحْصِيلِ اللَّذَّائِذِ غيرِ الممكنةِ أو التي يصعب نيلها، بقَدْرِ ما كانتِ الأزمةُ في اختيارِ الرغباتِ أزمةً حولَ كيفيةِ تحديدِ المصيرِ، ذلِك نجِدهُ في وقفاته التفكّريّة والتأمليّة فيما هو جدير بأن يرغَبَ فيه وكأنّه يستدعي الرّغبات/الإحساسات من تاريخ نفسِه أي أنّه يستقطِع وقتا ليؤرِّخَ لنفسه ما هو حاسِم فيها وينتمي إليها ودَهْشته مِن إمكانيةِ ذلكَ هي دَهْشَةُ إمكانيةِ إيجادِ النفسِ لأقصى ما ترغب أو ذلك الذي تُرغبه تحت وطأة أقصى الظروف. ومصيرُ النفسِ هو ما تؤولُ إليهِ وتقيم فيهِ وتداوم عليهِ أو تسكنه. أمَّا بِساطُه الطائرُ ومغامراته به (الذي يمثل إمكانيةَ وصول لا توفرها الطرقُ المعتادةُ لبلوغِ مصيرِهِ) فَتُشِيرُ (بالنظرِ للمتفرّج الواقعيّ) إلى ضرورةِ هذا المصيرِ للحدّ الذي تبتدع فيهِ سُبُلًا لبلوغه؛ لأنَّهُ يُمثل حقيقة النفس.

وبما أنَّ نظامَ العلاقات المألوف بين الأشياء (والذي يُسَمَّى واقعًا) لا واقعيةَ/حقيقةَ لهُ، فَغُرْبَةُ الفانتازيا عنِ الواقعِ (بقدرتِها على إعادةِ تأليفه وخلقه في صورةٍ غير مألوفة/معتادة) تتقلّص للحد الذي يُمكِن من خلال منظورٍ ما أن تكتسي معناه ودلالته فهي تَضَعُ الإنسان في مواقف قصوى مُفخّمة بإمكانيّات أوسع من تلك التي نجدها في التاريخ. وبذلك هي تمثل إمكانية واعدة لأن تخبرنا عن الإنسان بقدر ما تُبدع من مواقف قصوى. فتصبح الفانتازيا معرفة للنفس بالمرور في غضون إمكانيات لها لم يستطع الواقع استدعاءها للظهور، ولم يسجلها التاريخ نفسه قط. فانفعالات المتلقي للفانتازيا تنزع يقينياته عن نفسه (حتى تلك التي عرفها عبر التأريخ لها من خلال تاريخ الواقع المعتاد). وهذه الانفعالات حين تبزغ، تعدّ حقيقة نفسه أيضًا.

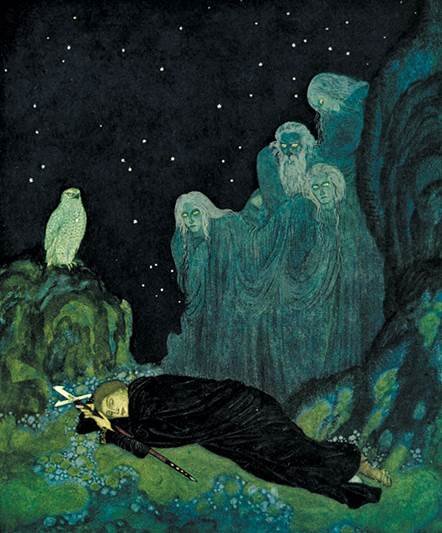

الحالم، إدموند دولاك، 1915

المقصد الجاد والإمكانية الواقعية الواعدة للفانتازيا

إن الخيال (الذي هو عماد الفانتازيا أو اللاواقع) قادر، كما يظهر من لوحتي فرانك فرازيتا «ناشر الموت» وإدموند دولاك عن علاء الدين، على أن يخبر عن أكثر ما يشكل حقائق يقينية في الحياة، بغض النظر عن الواقع الذي تتمثل فيه. ونعني أنها يمكن أن تكون واقعًا لكل واقع ممكن.

وفي تاريخ الفلسفة، يُعدّ كل إقرار حول «شيئية الشيء» أو حقيقة الشيء تعهدًا بأن نمطًا معينًا من الأشياء هو الذي يوجد، وما سواه في حكم المعدوم. وكل تعهد بنمط معين من الأشياء ينبثق إثره احتفاء ولفت نظر إلى موجود معين بصفته التعبير الأمثل والأكمل عن هذا النمط من الأشياء. فأفلاطون يحتفي بالرياضيات (لفظ «Eidos» / المثال له أبعاد هندسية رياضية)، وكانط يحتفي بالفيزياء النيوتنية لأنها مثال على بلوغ العلم التجريبي لليقين الذي قوّضه هيوم، ونيتشه يحتفي بالفن بصفته المعبّر الأمثل عن ميتافيزيقا إرادة الاقتدار، لأنه يخلق إثر كل منتج إمكانية جديدة للحياة. إلا أن هذا الاحتفاء بشيء معين ليس لأجله في ذاته، بل بقدر ما يعبّر عن نمط الأشياء التي يتعهد الفيلسوف أنها واقعية أو موجودة.

لا يخرج هيوم من هذه البنية التي تقرن التعهد بالاحتفاء. واحتفاؤه بالتاريخ ليس لذاته، إلا بقدر ما يبيّن هذا الأخير البعد الجوهري للانفعال؛ لأنه يحتوي على حدود ومواقف قصوى للإنسان في علاقته بالأشياء. وما يبزغ من الإنسان إثر تجربته لما هو أقصى، يجوز أن ننسبه للإنسان ليكون مقومًا لماهيته. وما دام التاريخ لا يُعتبَر إلا بالنظر لما يحتويه، ففي حالة كان ثمة شيء من الأشياء يحتوي على مواقف وحدود أشدّ قصوى من تلك التي في التاريخ، جاز لنا اعتبارها كاشفة عن النفس الإنسانية، ومن ثم واقعية / حقيقية.

خاتمة، والمعنى الممكن للنفس في الفانتازيا

عبر هيوم والقيمة الأنطولوجية التي منحها للانفعال بدلًا من الفكر، رأينا كيف أمكن للفانتازيا أن تمتلك حقيقة تندّ عن إمكانيات الواقع المألوف والمعتاد. ومن خلال نماذج من هذا الفن، أشرنا إلى أي درجة قد تكون الفانتازيا قادرة على إظهار الجادّ للنفس (أي مصيرها؛ أي ذلك الشيء الذي لا بد أن تعتبره إن اعتبرت نفسها). وبذلك يمكن أن نصل إلى استنتاج عما يمكن أن تكونه الفانتازيا بالنسبة للنفس، ونلخّصه في عبارة هي:

الفانتازيا هي إمكانية رؤية الواقعي (أي الذي ينتمي) للنفس عبر إمكانيات قد لا يتيحها الواقع المألوف.